アクセス解析

menu

・さ

・し

・す

・せ

・そ

・TOP

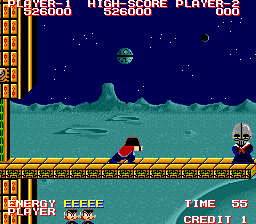

●映画 スター・ウォーズ ■スター・ウォーズ 『宇宙からのメッセージ』 や『惑星大戦争』 を生み出すきっかけとなった、「サソリベーダー」 などの名キャラも登場するナムコのアクションゲームのファミコン版、ライトセーバー型レバー がなりきりプレイに最適『〜トリロジー』、『出撃!ローグ中隊』 など数々のソフトが出た。『ローグスコードロンII』 (GC)。『10101 "WILL" THE STARSHIP』 『里見の謎』 を制作した会社(スタッフ)によるシューティング+RPG+アドベンチャー+フルボイスシステム+リアルサウンドなゲーム。(情報提供:アラちゃん様) 『R2Dタンク』 アルカディア って知ってます?『ホッピーバグ』 が遊べるという理由だけでこっちを買ってしまいました。『バトルシティー』 (ナムコ)や『リターンファイア』

パッケージよりも面白いので取説を紹介。ゲーム画面は左下。アッルッカディア〜♪(TVCM)

『アウターワールド』 『HEART OF THE ALIEN』 という正統続編も発売されている。『プリンス・オブ・ペルシャ』 。

違和感のある日本語表示だったが、実は映画も吹き替え版上映では旧作からずっとこれ

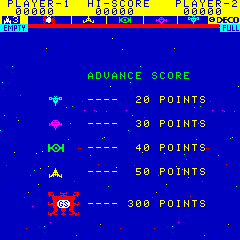

『アストロファイター』 個人的にはやった記憶なし

『ガルディア』 (情報提供:DAN様)

陣釜美鈴さんのテーマは流れません

『銀河任侠伝』 めぞん一刻 』の項参照。ナンノこれしき(それはUFO少女)

『鋼鉄(くろがね)の咆哮2 エクストラキット』 『鋼鉄の咆哮』 シリーズの外伝ソフト。詳しくは『エアーウルフ』 の項参照。ファイヤーフォックス などの登場くらいで驚いていてはいけない。『紺碧の艦隊2』 (それ別のシリーズです)に出てきたヴリルオーディンだし。(情報、画面写真提供:HAK様)

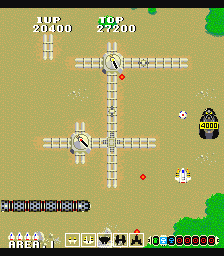

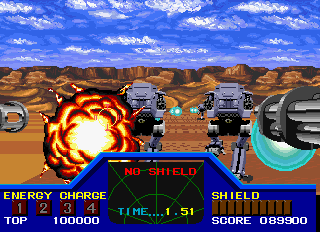

(クリックで拡大)阿鼻叫喚の戦闘画面。

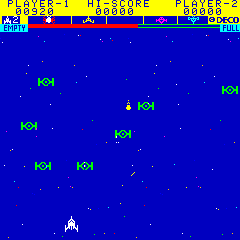

『ゲイモス』 (情報提供:B.J様) ゲームとしてはいわゆる「弾が誘導しないスペハリ」。画面内をぐるぐる回っているだけです。

『コスモジェネシス』 『スターラスター』 「3Dウガウガ」 の名前のインパクトがあまりにも高いため、皆の心には未だ強い印象として残っている。『2001年宇宙の旅』 のモノリスですね。(情報提供:遊徒様) 画面中央の小さいのが該当キャラです。わかります?

『スターラスター』 巨大な惑星型要塞、のはず。

『スペースハリアー3D』 1面からピンク色の背景という色彩感覚の不思議なゲーム 『ゼビウス ファードラウト伝説』 『頭脳戦艦ガル』 (1985)風の「スクロールRPG」要素が入った『スーパーゼビウス ガンプの謎』 (1988)との繋がりは無く、『ゼビウス ファードラウトサーガ』 (1988)の続編に位置する作品。「ゼビウスのパワーアップする版」 くらいのものかも。

一般人の知らないところでどんどん世界観が広がっている様はまるで『猿の惑星』の続編シリーズのようだ。

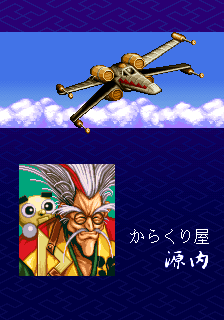

『戦国エース』 彩京 初のシューティングゲーム。詳しくは『ガメラ』 の項参照。『戦国エース&戦国ブレード』 というタイトルで家庭用初移植を果たした。(情報提供:斗羅丸様)

可変翼の付け根がよく見ると樽。和風……?

『つるピカハゲ丸・めざせ!つるセコの証』 『2001年宇宙の旅』 の項参照。「トライベイダー」 というダースベーダー似のキャラなのだが、『スペースボール』 (1987)でリック・モラニスが演じた「ダークヘルメット」 に似てる。(情報、画像提供:B.J様) 私がコロコロ読んでた頃は『超人キンタマン』でした。お祈り戦士オガンダム。

『デゼニワールド』 『デゼニランド』 (1983)の続編。「HAL3」 (ハルミ)を止めるため、デゼニマンが復活する。『2001年宇宙の旅』 の項参照。C3PutO 。電源ケーブルがコンセントに繋がってます。

いかにも口うるさそうなロボットである(クリックで拡大)

『ファイナルファンタジーVI』 ビッグスとウェッジ 。『特別篇』(1997) が公開されるまで『出撃!ローグ中隊(ローグ・スコードロン)』 シリーズの(情報提供:フレメン様) 『ファンタシースター』 「主人公が女の子」「アニメーション表示する3Dダンジョン&エネミー」 など一時代先を行く演出効果が話題になる一方で「ダンジョンの奥にケーキ屋」「楽屋落ちのスタッフ出演」 などヘンな演出も密かに人気を呼んでいた。『なんちゃってSF』 なのに、真面目なSFを狙っているPSOはなんか違う」と思ったり。

右はEP2版。こうしてみると兄弟のよう

『レジェンド』 ダースベーダー であること。

細かいディティールまでかなりよく再現されているキャラクター

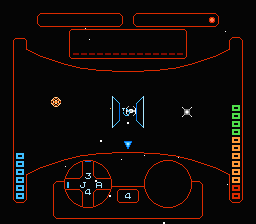

■スター・ウォーズ 帝国の逆襲 『ネバーセイ・ネバーアゲイン』『ロボコップ2』 のアービン・カーシュナーなこと。『エンフォース』 『チェイスHQ』 以降に使われた小型コックピット筐体でプレイする3Dシューティングゲーム。

カーソル1つに対して複数の敵が連射して攻撃してくる不条理なバランスがアーケードっぽい。

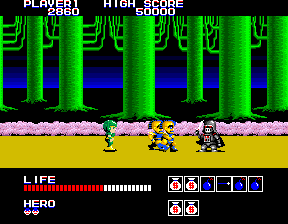

『2010ストリートファイター』 「GAME KOMMANDER」 さん参照のこと。「森の惑星・タトウィン」 、3面が「砂の惑星・ダゴバ」 。「タトゥーイン」 で、「ダゴバ」 である。(情報提供:こまんだー様) 『バスター』 『ジャイロダイン』 (1984)などを生み出ししつつ、最終的に東亜プランが誕生する。という面白い話の詳しくはこちら で。(情報提供:Yosihiro様)

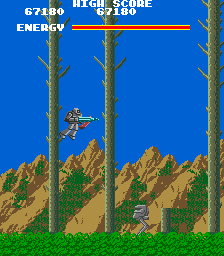

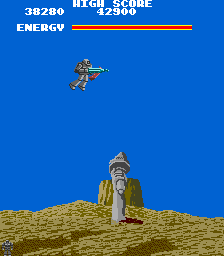

林の陰のAT-ST(左)。『猿の惑星』風?自由の女神もおまけで紹介

『ファンタジーゾーン』 「モンティパイソン」の項 参照。

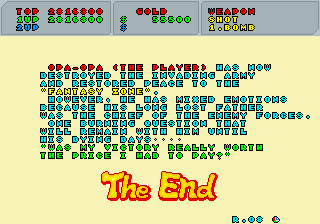

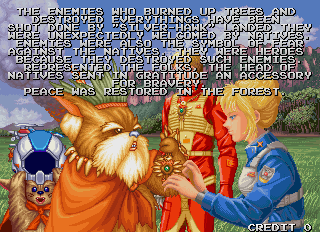

当時は英語で書かれていて意味もわからなかったラストメッセージ(左はカーソルを当てると変化します)

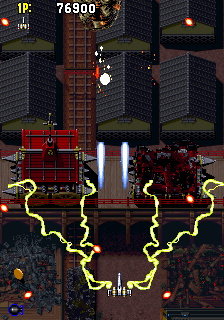

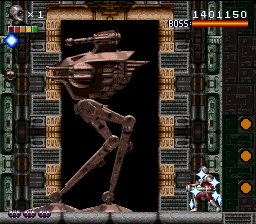

『レンダリング・レンジャーR2 』 『美食戦隊薔薇野郎』 とほぼ同時期に発売したゲーム。『タリカン』 の開発者のひとりが作っているということもあって、技術的にも内容的にも良質なゲームとなっているものの、Rainbow Arts という海外開発会社ではあるが、なんと発売は日本のみであるとのこと。意外、というかもったいない。

巨大エネミーが小気味良く動く。メガドライバーなどにあえてオススメする良作。

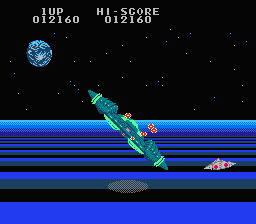

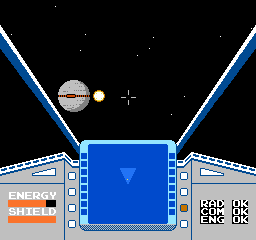

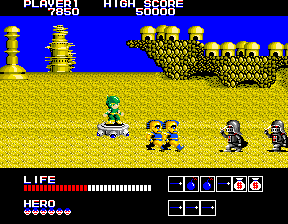

■スター・ウォーズ ジェダイの復讐(ジェダイの帰還) 「ジェダイの帰還」 と改名された。『イウォークアドベンチャー』『エンドア』 を制作したのは有名。『ガメラ2000』 『ギャラクシーフォース(II)』 『宇宙からのメッセージ』(1978東映) であるという話もあるが……。『スターファイター』 にインスパイアされてこのゲームを作ったという談話がスプライトのお化けみたいなゲーム。左の写真の中央の穴に入っていくと右のコアがある(画面は『II』のもの)

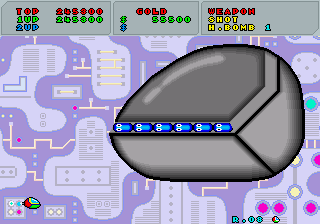

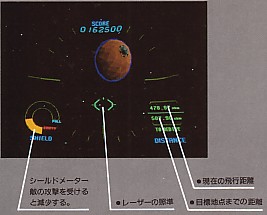

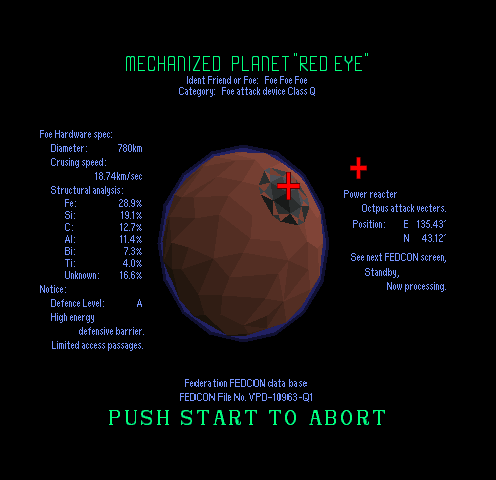

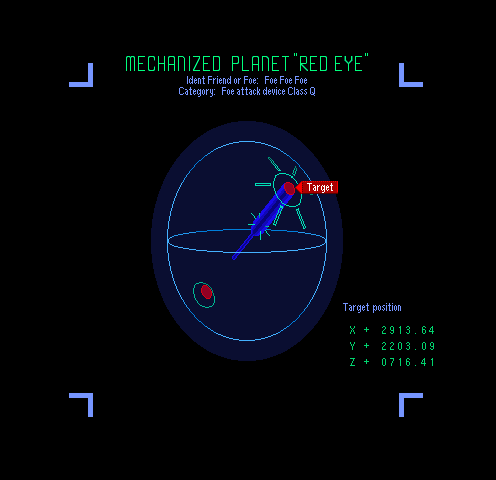

『スターフォックス』 『スターブレード』 『鉄拳5』 (2005)のオマケゲームとして完全移植が実現した。“帝国の放った軌道惑星「レッドアイ」は自身の持つ対惑星兵器である「ウェイブキャノン」の プレスシートより。デススターとスターデストロイヤー、みたいな。

敵のデススター「レッドアイ」はこんな。穴から内部に潜入し、コアを破壊するのが使命です(クリックで画面拡大)。

おまけ。当時の筐体。これでも『ウイニングラン』より小さかったのがウリ

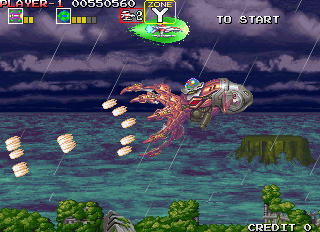

『ダライアス外伝』 「外伝」 と付けられているのは、第1作のWゾーンエンディングから続くという物語を持ってからなのか、『タイトーメモリーズ上巻』 (2005)に収録されているが、PS2には荷が重かったかエミュの能力不足で激しい入力遅延が発生、(情報提供:73式まっさん様)

イウォークいろいろ。彼らの活躍する外伝ゲームは無いのでご安心を。おまけ:Yゾーン上空を飛ぶタコ。

『突撃!てけてけ!!トイ・レンジャー』 『謎魔界村』 な面など様々あって、こちらもなかなか面白い。Bウイング (DECOのアレとは違う)似の戦闘機に乗って、TIEファイター 似の戦闘機と空中戦を繰り広げる。3D酔いしないすべての対戦ゲームファンにお薦めのゲームです。名作。

『パンツァードラグーンツヴァイ』 『魔獣の王国』 『インディジョーンズ魔宮の伝説』 の項参照。(情報、画像提供:U-CHANG様)

このシチュの替え具合! コナミの絵描きさん最高。後述の『ゆめりあ』はもう少し見習うべきだ

■スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス 『激写ボーイ2 〜特ダネ大国ニッポン〜』 こちら 。前作についての詳しくはこちら 。

カバーなんて飾りです。お偉い方にはそれがわからんのですよ。

■スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 『SUPERバトルスキンパニック』 (1991)よろしく、しまいにはヘソ出しで戦うナタリー最高。『ゆめりあ』 『ワンダーモモ』 、『ダンシング・アイ』 に続くナムコご乱心ゲーム。『パンツァードラグーン』OVA版を手がけた 黒田洋介によるシナリオが話題。

→

左右反転しているようですがアップにするとよくわかります

→

→